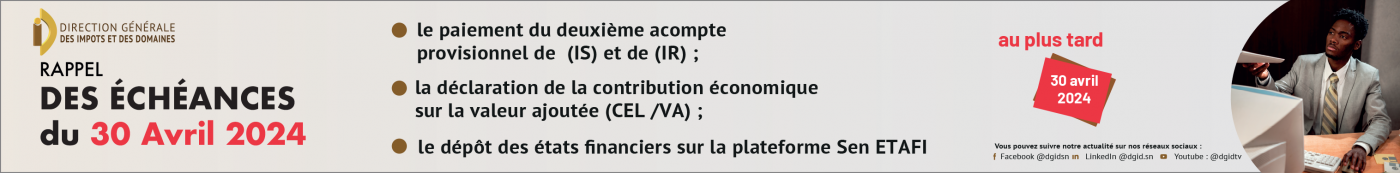

Les militaires invalides, ces destins brisés pour la Nation!

mercredi 8 janvier 2020 • 989 lectures • 1 commentaires

Société

4 ans

![]() Taille

Taille

![]()

En caftan bleu de nuit, sandales noires, Mamadou Maïga Guèye, ancien gendarme, est debout, dans l’entrée du salon. Après de chaleureuses salutations, il se dirige vers un divan où il prend place. Sa femme reste près de lui. Ici, nous sommes dans leur maison familiale à Thiès. Et je ne me suis toujours pas rendue compte qu’il était non-voyant, jusqu’à ce qu’il commence à me confier que,

«Tout a commencé au mois de Mai 1975. J’avais décidé de rejoindre l’armée nationale pour servir mon pays, via Dakar-Bango- Saint-Louis. Après un mois de formation commune de base, je fus affecté à Kaolack. Ensuite, en Casamance, à la frontière, pour un complément de formation commune de base. Cette formation terminée, je fus affecté au camp Leclerc, à l’escadron de reconnaissance, actuel bataillon blindé. J’étais tireur d’engins. Nous manipulions des canons très lourds. Et par manque de matériels de protection, chaque fois qu’il y avait des exercices de tirs ou bien des opérations, on recevait le retour des gaz en plein visage.»

Il se tait, reprend son souffle, et poursuit : «Au fil du temps, j’ai commencé à voir flou. Ces gaz ont pris mes yeux. A un moment donné de ma carrière, j’avais demandé à être réaffecté parce que ça n’allait plus. J’ai alors été réaffecté dans une unité des brigades territoriales. C’est là-bas que j’ai cheminé en traînant ces lacunes visuelles. Et à quelques mois de ma retraite, j’ai eu de sérieuses complications.»

M. Guèye se rappelle qu’à l’époque, «l’armée n’a rien fait que de me laisser partir. Me laisser rentrer chez moi avec ma maladie. Je suis passé devant la commission de réforme, qui n’a fait que me délivrer un certificat médical m’octroyant 100% d’incapacité de travail, moyennant une maigre somme de 93 mille Fcfa par mois.»

Mamadou Maïga Guèye est à la retraite depuis 2010. Il est père de 8 enfants, dont l’aîné, Cheikh est en Master 2 Informatique, à l’Université de Thiès. Aujourd’hui pour se déplacer, il lui faut les yeux de sa femme ou ceux de ses enfants.

«Mais Non!», cet homme ne regrette absolument rien. Il crierait haut et fort à qui veut l’entendre : «J’ai servi ce pays avec joie et un cœur gros, c’était mon choix.» Mais encore «Non !» Son fils ? Ah non ! Son fils n’irait pas servir dans l’armée, «parce qu’au final, nous n’avons pas la reconnaissance que nous méritons.»

«On remet tout à Dieu»

Assis dans son vaste salon un brin sombre, à regarder la télé affichant «RTS», Lamine Siré Ndiaye vit à quelques pâtés de maison de chez Mamadou Guèye. Il ne bouge plus beaucoup de cet endroit. Sa jambe gauche est amputée depuis 12 ans. Il est policier à l’époque de ce fâcheux accident qui lui a coûté sa mobilité.

Il se souvient : «J’étais de service à Matam. Je devais aller déposer une convocation. Il pleuvait beaucoup cette nuit-là. Matam est une région boueuse, et je conduisais une moto de service. J’ai glissé dans la boue et je suis tombé. La moto est tombée sur ma jambe gauche.»

L’évacuation de Lamine a été tardive. Ses collègues sur place ont contacté l’armée pour qu’elle envoie l’hélicoptère médicalisé, mais ce dernier n’est arrivé que 36 heures plus tard. «J’ai fait l’accident la nuit, et je l’ai passé à l’hôpital de Ourossogui ; ensuite la journée, et ils sont arrivés vers 18h le lendemain,» se rappelle-t-il en hochant la tête.

La voix affaiblit par ces souvenirs, il continue : «Je n’ai reçu aucun soin avant d’être évacué à l’hôpital Principal de Dakar. Arrivé là-bas, on m’a aussitôt emmené au bloc opératoire. Ils ont fait une radio et elle a révélé que la plaie était gangrenée. Ma jambe noircissait.» Et dans un récit presque théâtrale, Lamine enchaîne: «Les médecins m’ont dit : «Il va falloir enlever votre jambe.» Et moi, croyant être malentendant, j’ai dit «Ah bon ?»

Face à un choix qui, au fond n’en était pas, Lamine a fini par obtempérer. Il a été amputé une première fois au niveau du genou, ensuite ils sont remontés jusqu’à la cuisse. Il a donc subi deux opérations, avant de passer les 45 à 50 jours suivants, cloué sur un lit d’hôpital.

Alors brigadier-chef, et après 31 ans passés au service de l’armée, cette amputation a été un choc pour lui : «J’étais abattu. Je n’aurais jamais pensé qu’un jour on m’enlèverait une jambe. Vous n’avez pas idée de ce que ça fait.» Il laisse s’échapper un rire amer.

De la foi, pour ne pas sombrer

Il tient un bâton d’une main, et de l’autre, le bras de son ami. Habillé d’un grand boubou bleu foncé aux motifs marron, Issa Diagne a un grand chapelet autour du cou, un petit chapeau de ‘Baye Fall’ sur la tête, et des sandales blanches sur les pieds. Il marche lentement vers sa maison, guidé par son ami, où il retrouve sa femme et leurs 7 enfants.

Depuis 13 ans qu’il est devenu aveugle. Il avait 27 ans à l’époque. Issa raconte : «J’étais soldat, élément parachutiste au camp de Thiaroye. Je me suis blessé le 6 janvier 2003 en Casamance, par obus. Sur le moment, j’ai commencé à voir flou. J’ai été transporté à l’hôpital, et après examens, le médecin est venu me dire qu’il n’y avait plus d’espoir. Je ne pourrai plus rien voir.»

Tout croyant qu’il est, Issa a gardé la foi en Allah. Il s’est appuyé sur celle-ci pour ne pas céder au désespoir. Il fait partie de la cinquantaine de militaires invalides à qui le président a donné récemment une maison à la cité Comico de Bambilor, leur remettant également une enveloppe de 10 millions FCfa.

Mutilé mais debout

Au centre d’appareillage de Ouakam, en ce mercredi matin, trois hommes sont assis dans un des bureaux, climatisés à fendre une pierre. De blouses blanches vêtus, ils échangent dans une atmosphère bon-enfant. Les patients n’ont pas l’air de se bousculer aujourd’hui. Alors, ils les attendent, pour rassembler leur foi et reconstruire leur espoir. C’est ce qui se fait ici, quand ces hommes rendent leur mobilité à des mutilés.

Et histoire de tuer le temps, le Sergent Ousmane Sadio, l’un d’entre eux, se prêtent à l’entretien. Il raconte: «C’était en 2004, j’avais 34 ans. J’étais en opération au Sud du Sénégal, en Casamance. J’étais chargé de la mission de ravitaillement des troupes engagées. Et en allant vers une liaison, notre véhicule est passé sur une mine. C’est là où j’ai perdu ma jambe gauche. Nous étions quatre, mais j’étais le plus gravement blessé. J’ai été amputé sur place.»

Ousmane communique sa joie de vivre. Et avec un humour qui frise la désinvolture, il revient sur ces détails sérieux de sa vie avec beaucoup de philosophie : «Cette amputation, je l’ai plutôt bien vécu. Quand on est militaire, on tue ou bien on est tué. On y va pour la guerre, alors ces accidents ne sont pas des surprises.»

Son rire contagieux est désormais son arme pour affronter son quotidien. La vie n’a tout de même pas donné de cadeau à Ousmane : «En 2008, j’ai perdu ma femme qui est morte d’un arrêt cardiaque. Peut-être à cause du stress. Nous avions 3 enfants. Ça a été un coup dur, ça a augmenté mes soucis. Et puis, en bon croyant, j’ai tout remis à Dieu, parce que c’est une situation à laquelle je ne pouvais rien.»

Refusant de laisser la main au chagrin, il s’est remarié en 2011. Et sa femme a été diagnostiquée d’un cancer du sein. Elle est morte trois ans plus tard, «après tant de tracasseries de l’hôpital, entre opérations, chimio, et consort. Ils n’ont pas pu la sauver, elle est partie,» souffle-t-il d’une petite voix. Il confie : «J’avais renoncé. Quel sort pour moi ! Amputé, je perds mes deux femmes… j’avais perdu le goût de la vie.»

Ousmane veut avoir le dernier mort sur un destin aussi peu joyeux. Il s’est remarié de nouveau en 2015, et vient d’avoir son 4ème enfant avec sa nouvelle femme. Aujourd’hui, il redonne goût à la vie des autres mutilés qui viennent s’appareiller au centre où il travaille.

Remontés contre l’Etat

Beaucoup de ces militaires invalides se retrouvent souvent à la maison des anciens combattants, en plein centre-ville de Dakar. C’est le cas ce vendredi. Mais face à un micro tendu, ils sont méfiants. Ils prétextent de se préparer pour aller à la prière du vendredi. Puis, un à un, ils laissent sortir leur ressenti.

Moussa Seck s’apprête à aller à la Mosquée. En attendant les autres, il se confie: «Nous étions en Casamance. Ce jour-là, nous sommes tombés sur une belle résistance. Il y a eu 11 morts et 7 blessés graves. J’ai reçu une balle de 7-62 dans le pied gauche. Nous étions blessés vers 11 heures, et c’est seulement vers 18h que nous avons été évacués à Dakar pour les soins.»

Marié et père de trois enfants, Moussa ne bénéficie plus de mission à cause de sa blessure. Après avoir longuement secoué la tête, perdu dans ses pensées, il lance : «L’Etat ne se soucie pas de nous.»

Demba Ka Dièye se frotte les mains après avoir fait ses ablutions. Il hésite à parler, mais finit par lâcher: «Je me suis blessé à Nyassia, en Casamance. J’ai reçu un éclat de balle à la cuisse droite, cela fait 20ans. Jusqu’à présent, on n’a pas encore extrait l’éclat. Je l’ai toujours avec moi.» Après un silence pesant, il continue : «Nous nous battions contre les rebelles, ils nous ont lancé des obus. Parmi nous, il y a eu des morts et des blessés.»

Demba est en colère contre l’Etat sénégalais. Il estime que les blessés de guerre, pour avoir les soins nécessaires, font des parcours de combattants : «Parfois on peut aller chez le médecin, on nous dit qu’il n’est pas venu. Pour avoir une signature, c’est tout un problème. Ou encore, des fois, les médecins nous disent qu’ils ne sont pas spécialistes. Il y a même des médicaments qu’ils refusent de nous prescrire parce qu’ils coûtent chers.»

La voix haletante, il se rappelle de cette fois où il a dû aller se faire soigner à Thiès : «Arrivé sur place, le médecin me dit que l’ordonnance est trop chère, qu’on ne devrait pas nous prescrire ça. Je lui ai dit que je me suis blessé dans l’armée, c’est l’armée qui doit me soigner. Ils m’ont convoqué deux fois, et je leur ai fait face jusqu’à obtenir gain de cause. Je suis un soldat, je n’ai pas peur de ces gens-là.»

Donnant l’impression de vouloir taper du poing, il martèle: «Non non !!! Ce pays ne nous est reconnaissant. Tout ce que nous avons fait pour lui semble nul. Nous avons combattu pour ce pays, et l’Etat nous maltraite. Le paiement, n’en parlons pas. Nous recevons des pensions minables, et nous n’avons pas de maisons, alors qu’ils avaient promis de nous indemniser, les invalides, les veuves et les orphelins.»

Assis sur un tabouret, à écouter la radio, un autre invalide qui préfère garder l’anonymat, estime qu’il ne peut cependant pas se taire. Amputé, lui, de la jambe droite, il fait remarquer qu’ «aucune somme ne peut remplacer un membre perdu…» Il aimerait quand même pouvoir sentir que ce pays met le paquet pour lui. Il s’arrête un moment et lance: «Voyez, ces pensions qu’on nous verse… surtout après avoir perdu un membre. C’est scandaleux !»

Comme pour conclure, après avoir longuement écouté ses amis, Nago Guèye, lui, blessé en Casamance alors qu’il n’avait que 20 ans, tranche : «A l’Etat, je ne demande que mes droits. Qu’il améliore nos pensions, nos conditions de vie. L’Etat nous doit beaucoup. Nous avons servi notre pays mais notre pays ne nous a pas servi !»

Diambars, mes respects !

En fouillant dans les vies brisées de ces hommes, j’ai eu honte de ne pas être l’Etat qui leur serre la main pour leur jurer toute sa reconnaissance. J’ai fait pour eux ce que je maîtrise le mieux, j’ai écrit pour raconter leurs histoires.

J’en sors chamboulée, secouée, mais surtout augmentée. Après tant de témoignages dignes d’horreur sans nom, aurais-je encore le droit de me plaindre, en possession de toutes mes facultés mentales et physiques ?

Aurais-je encore la maladresse de m’apitoyer sur mon sort, quand ces hommes qui ont toutes les raisons de tomber à genoux et de se frapper la poitrine, bataillent ferme pour garder la tête au-dessus de l’eau ?

Je leur ai tendu l’oreille, ils m’ont offert des bouts de leur vie. Ils se sont ouverts à moi, se sont confiés à moi, je leur dois de graver leur douleur dans mes écrits. J’ai pleuré chacune de leur larme, sans oser essuyer les leurs. J’ai ressenti chacune de leur douleur, chacun de leur désespoir, et je n’ose plus penser aux miens.

Ces hommes ont aimé ce pays, le Sénégal. Leur pays. Ils lui ont dédié leurs vies, ils ont combattu pour lui. Ils ont fait face à l’ennemi pour lui. Ils y ont laissé leur innocence, mais surtout des bouts d’eux. Et dans la souffrance, ils n’ont aucun regret. Si c’était à refaire, aucun d’eux n’hésiterait.

Ils ont quitté leurs lits douillets pour que les filles et fils du Sénégal dorment, la nuit venue, sur leurs deux oreilles, la paix dans l’âme.

Ils sont allés au combat, pour que règne la sécurité, la sérénité, dans le cœur des villes sénégalaises. Chaque sénégalais leur doit la vie. Chaque sénégalais leur doit le respect.

Ils méritent attentions et décorations, ils n’ont pas eu peur de souffrir pour cette Nation. Leur Nation.

Ces soldats sont surtout humains. Tout ce qu’ils demandent et attendent de leur terre-mère, c’est qu’elle soit reconnaissante et fière. Ils sont dignes. Ils veulent vivre cette dignité, dans la dignité.

Par Monia Inakanyambo

Publié par

Daouda Mine

editor

![]()

iRevue du 19 avril

Il est 10:24 •

Il est 10:24 •  °C

°C

Nous avons sélectionné les meilleurs articles de la journée.

Une revue sera automatiquement générée avec les meilleurs articles du moment sur les différents supports iGFM, Record et L'Obs.

Le BRT, son aménagement, nomination de Daouda Ngom : Les éclairages de Aminata Sow BÂ

7839 lectures • 1 commentaires

Société 1 jour

Yavuz Sélim : Ce que le Pca, Madiambal Diagne, demande au Président Diomaye

2584 lectures • 1 commentaires

Société 1 jour

Ngorba Confie : «Comment j’ai été contacté pour confectionner les tenues pour Sonko et Diomaye»

3705 lectures • 1 commentaires

Société 2 jours

Visite à Touba : Ce que le Président Diomaye a dit à Serigne Mountakha

2670 lectures • 4 commentaires

Société 3 jours

Pour mieux amorcer le volet économique du PROJET, il ne faut pas se focaliser sur la baisse des prix

1942 lectures • 2 commentaires

Société 4 jours

Ross Béthio – Risque de bataille rangée entre éleveurs et producteurs de riz

1185 lectures • 0 commentaires

Société 4 jours

La lecture continue...

Visite à Touba : Ce que le Président Diomaye a dit à Serigne Mountakha

2670 lectures • 4 commentaires

Société 3 jours

Pour mieux amorcer le volet économique du PROJET, il ne faut pas se focaliser sur la baisse des prix

1942 lectures • 2 commentaires

Société 4 jours

Ross Béthio – Risque de bataille rangée entre éleveurs et producteurs de riz

1185 lectures • 0 commentaires

Société 4 jours

1 Commentaires